来源:视觉志 于 2026年01月22日 06:26 》〉》返回首页

“如果时间能永远停在这一刻就好了,因为见到妈妈的时候,我最开心。”如果格林会说话,在离开之前,李微漪(yī)一定会听见这句话。妈妈李微漪,是人类;而格林,是一只父母双亡的草原狼,从小被她亲手养大。

他们的故事,来自一部九年前(2017年)的纪录片——《重返狼群》。

而不知出于什么原因,她和狼的故事,最近又在网上走红。

很多人说,这么多年过去了,再看依然让人泪流满面。

“或许是因为,我们穷尽一生追寻的忠诚与深爱,竟在一只不会说话的狼身上,看见了全部。”

“或许是因为,格林那么爱李微漪。那是它的妈妈,可它必须离开,因为妈妈是人类。”

这大概就是《重返狼群》后劲如此之大的原因——

当人类掌握着决定其他生命生存方式的权力时,那道界限究竟该划在哪里?

在这个以“万物之灵”自居的世界上,我们又该如何与其他生命共存?

李微漪早已给出了她的答案——

“格林,如果有来生,我愿转世为狼,和你成为真正的母子。我们一起奔跑在天边。也许只有那样,我才能真正明白,你为何悄悄来,又为何默默走。”

“我今生为人,很贪心。见了还想再见,聚了还想再聚。我总以为你属于我,可生命走到最后,我们注定什么也留不住。或许这一切,原本就不曾真正‘属于’过我们。”

格林童话,悟空西去

故事的起点,并不浪漫,始于一次基于怜悯的干预。

2010年,31岁的画家李微漪在四川省阿坝州若尔盖草原写生时,听闻一只母狼因吞食盗猎者的毒饵而死,其巢穴中仅存的一只虚弱幼崽也命悬一线。她找到并带走了这只小狼,为其取名“格林”。

这个看似“拯救”的开始,实则将两个生命卷入了一段充满悖论的共生关系中。

在城市的公寓中,格林的存在本身就是一道难题。

它会自己打开电视,对着自然纪录片里的画面一动不动地看;

也会毫无预兆地啃咬电线。为了让它吃点教训,李微漪在电线上涂了芥末。格林被呛得直甩头,从那以后真的再也没碰过。

它聪明、敏感,也越来越不像一只“能被安置好的动物”。

后来的一天,格林趁人不注意跑了出去。那一刻李微漪才真正意识到问题的严重性——在人群密集的城市里,一只狼的结局只有一个:被击毙。

她开始慌了。

如果不能留在家里,那还能送去哪里?看起来,动物园似乎是最“稳妥”的选择。

可当她看到铁笼里的狼,在一小块水泥地上来回踱步,动作机械,眼神空空时,脚却挪不动了。

“这狼,不知道被关了多少年。”这句话刺痛了李微漪。她意识到,自己给予格林的“庇护”,正可能导向同一个麻木的未来。

于是,她做出了决定:带格林回到若尔盖草原,不是放生,而是“野化”,教会它成为一匹真正的狼。

第一次回到草原,格林显得有些茫然。但很快,刻在身体里的基因苏醒了。它开始奔跑。肆意地奔跑,它的身影很快融进了天地之间。

可真正的考验,也从这一刻开始。

格林和李微漪之间,形成了一种难以言说的关系。深刻、依赖,却不断错位。

一次放牧途中,格林突然变得焦躁不安,反复挡在李微漪和羊群前面,甚至咬烂她的裤脚不让她继续前行。李微漪没明白,只当它是闹情绪,依旧顶着风雪出牧。

结果,天空突下冰雹。当晚,她突发严重肺水肿,没过几天就被送回成都治病。

格林像是意识到了什么。它追着载走“妈妈”的车,在草原上拼命奔跑,直到再也跟不上,只能站在原地,看着车影变成一个越来越小的点。

之后的日子里,它一直守在那条分别的路口。从草原转绿等到枯黄,从晴空等到风雪。

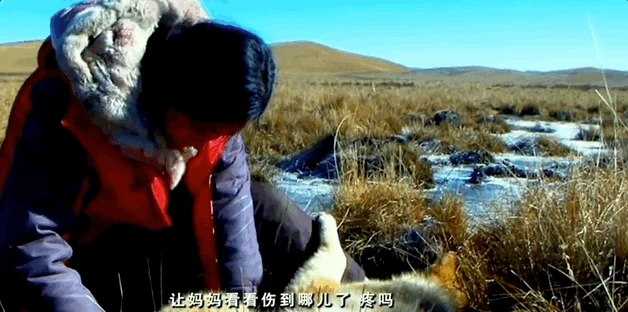

十五天后重逢时,格林像离弦的箭一样冲进“妈妈”的怀里,用头抵着李微漪的身体,喉咙里发出低低的呜咽声。

但李微漪很清楚,如果想让格林活下去,真正的归宿只有一个——狼群。之后,她带着它深入雪山,在严寒和未知的危险中寻找狼的踪迹。

狼是群居动物,独狼很难生存。可一旦狼群真的出现,她这个人类,还能不能全身而退,没有人知道。

好不容易等到狼群,但格林融入狼群的过程远非童话。因为从小被人类抚养长大的,格林不懂狼群的规矩,也缺乏应有的攻击性,最初常常被排挤、被欺负,甚至受伤。

更危险的,依然是人类。盗猎者的陷阱和枪口始终存在。讽刺的是,格林依旧对人类保留着最原始的信任,而这份信任,恰恰是最致命的东西。

冬天来临时,李微漪的食物断绝,不得已偷偷取走了格林埋在雪地里的猎物。她知道这违背了狼的生存法则,内疚而忐忑。

可当格林发现食物不见了之后,没有改变埋藏地点,也没有表现出不安。它只是重新捕猎,然后把新的食物,依旧埋在原来的地方。

它知道是谁“拿”走的。

“因为妈妈也会饿。”

后来,李微漪为格林求来一枚护身符。

可再深的羁绊,也终究要走到尽头。格林是狼王的后代,天生属于狼群,属于自由。

当它终于被狼群真正接纳,摆在它面前的,是一次无法回避的选择:母亲,还是同类。

它来来回回,几次折返。李微漪明白,这一步,必须由自己来走完。

她开始“驱赶”它。一次,又一次。直到格林终于转身,彻底消失在狼群之中。

二十天后,李微漪再次回到草原。她用过去一起哼唱过的旋律,朝远方呼喊。

奇迹发生了。已经成家、成为首领的格林,从狼群中独自走了出来,在不远处与她静静对视。它听着那首歌,像从前那样应和着。

歌还是那首《传奇》。它完成了回归,也完成了告别。

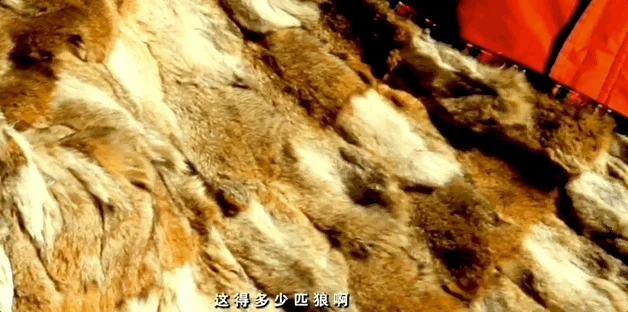

后来,李微漪走进一家皮毛商店。门口陈列着狼皮袍,整整齐齐。店主说,这一件,需要620张狼皮。

620张狼皮。

是620次奔跑,620声长嚎,620双曾在暗夜里发光的眼睛。如今它们安静地叠在一起,成了挂在店门口的一件衣裳。

风吹过,皮毛轻轻颤动,像草原上又起了一阵风。只是再也没有一匹狼,会在那阵风里抬起头来。

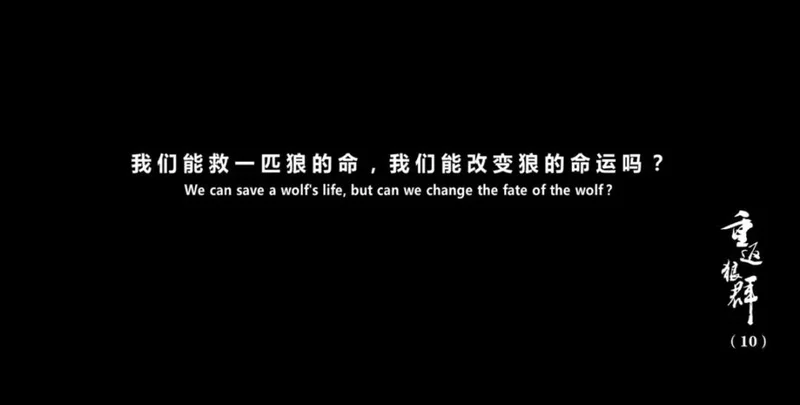

格林是世界上首例由个人抚养长大、成功重返狼群的狼。但《重返狼群》并没有停留在“成功”的庆祝上,而是抛出了一个更沉重的问题:我们或许能拯救一只狼的生命,但我们真的能改变狼的命运吗?

格林和李微漪的故事,会让人想到赵朔和悟空。一个骑行博主,与一只在新疆喀纳斯冰天雪地里闯入他帐篷的小流浪猫。

故事始于2024年10月,一个寒冷的凌晨四点,一只黄白相间的小猫将赵朔唤醒。一个生命对温暖的原始渴望,击穿了一个孤独旅人的心防。

他收养了它,为它取名“悟空”,取意像《西游记》中的齐天大圣一样,拥有七十二般变化和七十二条性命,以应对旅途的险阻。自此,一人、一猫、一辆被称为“白龙马”的自行车,构成了现代版的“西行”取经路。

这段旅程充满了双向治愈的细节。赵朔将小猫揣在怀里取暖,自己舍不得吃的好东西,总是先留给悟空。深夜,悟空跑出帐篷玩耍,赵朔嘴上说着“我可不管你了”,却一次次在冬夜里起身,呼唤着“臭小子”回家,几乎整夜无眠。

这个曾骑行穿越无人区的糙汉子,在有了“悟空”后,第一次体会到了牵挂带来的“安静的孤独感”——当小猫早早睡去,独自醒来的他感到,世界“一下子就感觉太安静了”。

悟空则用它的方式回报这份爱:它会应着赵朔的呼唤回头,会亲昵地往“师父”身上攀爬,会在赵朔的膝盖上发出满足的“帝王引擎”般的呼噜声。

他们一起扛过了北疆凛冽的寒冬,却终究没能一起看到下一个春暖花开。

2025年4月15日,在新疆巴音郭楞蒙古自治州若羌县米兰镇附近,“悟空”突然死亡。随后的检查排除了车祸,死因最终被推断为“误食小型啮齿类动物”导致的中毒。

这个被寄予了“七十二条性命”期望的小小灵魂,在历经流浪、寒冷与孤独后,刚刚被爱意包裹,却又猝然陨落。

李微漪给予了格林最深沉的爱——教会它“怕人”,最终送它重返荒野,让它得以远离人类的险恶,成长为狼王,活了下来。

而赵朔给予了悟空最纯粹的陪伴——接纳了它“不怕人”的天性,带着它融入自己的旅程,这份毫无保留的信任与亲近,却也间接将它暴露在了更复杂、更不可控的危险之中。

一个是“教会你远离我,是为了你能活下去”,另一个是“允许你靠近我,却可能让你失去生命”。

在人类主导的世界里,我们看似握有决定其他生命相处方式的权力,可这份权力的背面,往往是无论怎样选择都难以避免的亏欠与风险。

620张狼头皮袍的阴影,与悟空冰冷的小小躯体,以不同的方式,诉说着同一种代价。

我们与它们的故事,往往始于一场温柔的相遇,却不得不在“救赎还是毁灭”的自我诘问中,体会那句“我们总想保护它们,却忘了一个事实:有些生命,离我们越远,才越安全。”

我们配得上这份信任吗?

格林走进了狼群,完成了它的回归。悟空尽管已经离去,却永远停在了爱与陪伴的交叉路口。

而在这条路上,还有许许多多如它一般的生命,用本能、用陪伴,甚至用一生,默默守护着人类。它们的忠诚,常常是沉默的,却带着不容置疑的决绝——不问值不值得,不计任何后果。

在安徽阜阳,主人生病住院,家中空无一人。眼看大雨将至,院里晾晒着一家人全年的收成——芝麻。监控静静记下了这样一幕:小狗奋力挣脱绳索,叼起沉重的雨布,踉踉跄跄地拖到芝麻堆旁,一点点盖好,然后浑身湿透地蹲坐在雨里,安静守护。它或许不懂什么是“生计”,但它知道,那是主人珍惜的东西,它就要守住。

在重庆,一只后来被叫做“忠忠”的小狗,在独居主人离世后,独自守在曾经共同生活过的小屋里。宁愿饿到形销骨立、皮肤溃烂,也坚决不肯离开。

救助人员花了近三个小时轻声安抚,才将它带离。临走时,有人看见它眼角缓缓滑下一滴水珠,不知是雨,还是泪。

还有那些想也不想就跳进水里试图叼起落水主人的狗;那些猛地冲上前,用身体挡在小主人与危险之间的狗;那些为护主与猛兽搏斗的狗;那只看见男子落水便奋不顾身趟进河中的小象;那用头轻轻托起抽筋潜水员的大白鲸;那一次次把溺水者推向岸边的海狮与海豚……

更不用说那些终其一生奔跑在废墟、火场、边境线上的搜救犬、导盲犬、缉毒犬。

格林也是如此。第一次,是它察觉到天气转坏,焦躁地以异常行为阻拦李微漪继续赶羊;

第二次,是它本能地感到冰面危险,拼命阻止妈妈前行。在李微漪摔伤无法动弹时,它默默寻来马匹,一次又一次用头和身子推她上马背,直到她安全离开。

这些举动里没有语言,也没有复杂的权衡。它们只源于生命最本真的反应——在我这里,你很重要。你若遇险,哪怕结局未知,哪怕代价是自己。

如果说动物的守护源于共同生活铸就的纽带,那么来自那些本该对人类保持距离、甚至怀有敌意的生命的善意,则更显出一种神性般的震撼。

前驯鲸师邵然的故事,便如此。她曾被誉为“华南第一女驯鲸师”,站在聚光灯下,享受着与白鲸共舞的荣耀。

但在职业的光鲜外衣下,包裹着从源头开始的残忍。她曾兴奋地迎接新白鲸的到来,却在打开运输箱时,看到“像棺材盒子一样”的狭小空间里,两头白鲸头尾严丝合缝地挤在发绿发臭的粪水中。它们从遥远的极地海域被捕捞、运输。

抵达海洋馆,并非苦难的结束,而是漫长囚禁的开始。它们的自然家园是广阔的北极海域,而等待它们的,是一个长10米、深7米的水泥池子,转身都显局促。

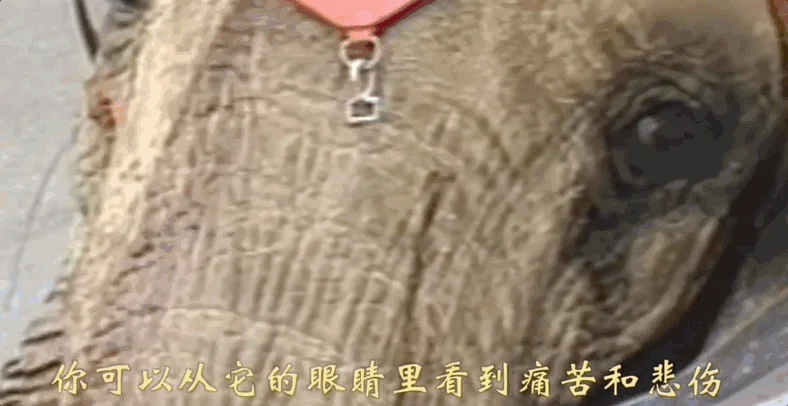

在这种极端压抑的环境下,动物会精神崩溃。邵然曾目睹一头名叫“花花”的里氏海豚,在绝望无助时,反复向她游近,试图寻求安慰。当时急着下班的邵然,一次次推开了它。

第二天,花花选择关闭自己的呼吸系统,沉入池底自杀了。解剖结果显示,它并无致命疾病。这件事让邵然第一次感到“自己像个魔鬼”。她也在麻木中,用棒子抽打过反抗喂食的小海狗。

她说:“我几乎都不认识自己了。”

彻底的觉醒,伴随着一次濒死的对峙。在一次日常表演中,她长期训练的白鲸“苏菲”突然情绪失控,死死咬住她的脚踝,将她一次次拖向水底。苏菲有绝对的力量可以致死驯鲸师,在全球圈养鲸豚攻击案例中,它们深知如何通过溺水杀死人类。

在那生死一瞬,邵然放弃了挣扎,她唯一能做的,就是看着苏菲的眼睛,用目光哀求,赌这头饱受折磨的动物“是善良的”。

最终,苏菲松开了嘴,并“用嘴顶着她的脚,把她送上了岸”。一场表演后,邵然在水下看到苏菲眼角流出透明的分泌物,眼泪。这头被人类从海洋绑架、在狭小水泥池中度过一生、承受着表演压力的白鲸,在力量压倒性的时刻,选择了善良。

“辽阔的大海,生不出狭隘的心。”

这次事件后,邵然于2016年辞去了工作。她无法再沉浸于“人与动物和谐表演”的幻梦。她开始公开讲述这些故事,揭示海洋馆光鲜背后的痛苦。她成立社群,在全国举办讲座和展览,呼吁人们拒绝动物表演。

2023年,白鲸苏菲在转运过程中去世,不到二十多岁,而野生白鲸的寿命可达六七十年甚至更长。邵然在个人社交平台写下悼念:“回家吧,苏菲。去寻找妈妈和你本来的名字,那里有海风可将残暴吹散。”

邵然的痛苦在于,她曾是这个残酷系统的一部分,伤害过动物,又最终被动物的善良所救赎。她的赎罪之路,是她对“我们配得上这份信任吗?”这个问题的个人回答。

而苏菲的眼泪和那个放弃伤害的抉择,则代表了来自动物界最深沉的诘问:

人类,将海洋巨灵囚禁于方寸之间,将天空之子束缚于牢笼之内,将山林精魄驱赶至灭绝边缘......

人类,究竟配得上它们在这种种不公与伤害之后,依然可能选择给予的、那份脆弱而珍贵的信任吗?

鳄鱼的眼泪

在《重返狼群》里,镜头沉默地凝视着一件商品:一件由620张狼头皮缝制而成的袍子。这意味着620次猎杀,620次子弹或陷阱落下。

与格林在盗猎者枪口下惊惶奔逃的身影,在时空中重叠。李微漪拯救了一个鲜活的、有名字的“格林”,却无法阻止一个无名无姓的、以“张”或“件”来计量的屠杀。

人类的欲望,是一把形态多变的利刃。有时,它以娱乐和亲昵的面目出现,刃口却同样锋利。

就像表演池对于来自极地的白鲸而言,是终生无法逃离的、水温过高的小型囚笼。而观众为之付费的亲密互动背后,可能是动物精神崩溃后的自残,或是被驯兽师用棍棒纠正的“不听话”。

我们购买一张门票,购买的是一场精心包装的、关于“和谐”的幻觉,而支付真正代价的,是另一个失去自由与天性的生命。

有时,这把利刃更为直白,源于最原始的贪婪。

被锯去整张脸的大象尸体旁,幸存的小象用鼻子徒劳地推着母亲,它不明白为什么妈妈再也不起来,为什么那张温暖抚摸过它的长牙,只剩两个血肉模糊的窟窿。

只因为江豚“吃鱼”,渔民便将其视作威胁,渔网、陷阱一次次铺开;

在马戏团,被折磨了二十年的大象终于反抗、逃离,却在自由只出现几分钟后,被枪声终止;

为了吃到“海豚肉”,一千四百多只海豚被围捕、宰杀,尸体排成一排,海水被彻底染红;

在可可西里,捕猎者和剥皮者为了一己私欲,让藏羚羊的尸体铺满荒原;

还有格林的孩子们——福仔、小不点,最终也没能逃过利欲熏心之人的枪口。

到了今天,人与野生动物的冲突,已经不再是“偶尔误闯”的意外,而是一种正在被人为放大的、系统性的悲剧。

在日本,2025年的人熊冲突冲上历史峰值。仅4月至9月,目击熊类事件就接近2.1万起,13人因此丧生。新闻标题里反复出现的,是“熊闯入”“熊伤人”“熊失控”。

在青藏高原,藏马熊频繁下山,翻垃圾、闯民宅,甚至入室袭击。镜头对准的,依旧是熊锋利的爪子和被破坏的门窗。

看上去,好像是野兽突然失控,闯进了人类的世界。

可问题真的在熊身上吗?

我们向山林推进,修路、采矿、建房、砍伐,把原本完整的栖息地切割得支离破碎;气候变化让野果和食物锐减;而人类聚居区里堆积如山的垃圾,却成了动物眼中唯一稳定的食物来源。

是我们把垃圾变成“食堂”,却转过头来指责野兽不守规矩。

如果说熊的故事揭示的是空间被掠夺后的必然反扑,那么狼的故事,则是一封写满了血迹的控诉书。

在格林短暂回归狼群的时期,后山曾有一窝狼定居。它们不闯村、不伤人,与牧民相安无事。牧场主清楚,这群狼守着自己的领地,从未越界。

直到盗猎者出现。

他们不断游说牧场主:“现在不动你,不代表以后不动。等狼崽子长大,你的羊迟早是祸害。”恐惧被一点点灌进去,最后换成了钱。

狼窝被掏。麻袋被扎。小狼崽被塞进黑暗中带走。途中,一只狼崽咬破麻袋,滚下陡坡。盗猎者站在坡顶,看着它重伤挣扎,却不敢下去——太陡,不值得。

狼王回到空空如也的巢穴。

此后两年,它反复出现在公路边。它不袭击人,却守着车辆,尤其是装过猎物的摩托车。被驱赶、被辱骂、被当作“疯狼”,它依旧不走。

几乎没有人知道它在等什么。

它以为自己的孩子,还在某个盗猎者的箱子里。只要等对地方,只要守住路口,只要再叫一声,它的孩子就会跳出来。

在野外,狼的平均寿命只有8年。它花了整整两年去寻找——相当于人类生命中最漫长、最绝望的十四年。

而那只被母狼捡回的狼崽,摔瘸了腿,聋了一只耳朵,被硬生生拖着长大。它不再完全属于夜晚,改在白天行动。它听不见危险,却学会与两只鹰结盟:狼分肉,鹰预警。鹰夜里不飞,狼掌管白天。

它没有回来报复牧场主。它没有把仇恨交还给人类。

失去孩子的狼,没有迁怒无辜;被伤害的狼,没有选择屠戮。

而我们呢?

我们改变了山林的边界,掠走了食物和栖息地;我们制造了诱因,又把结果定义为“威胁”;我们一步步把动物推到人类面前,却在它们出现时,举起枪、设下陷阱、宣布清剿。最后,再反过来说一句轻描淡写的评价:“野兽闯入了人类社会秩序。”

真正被打破秩序的,究竟是谁?

熊并不是主动靠近我们的。狼也从未主动宣战。是我们先踏进了它们的世界,却拒绝承认代价。

一边,是基于需求、利润、娱乐的系统性索取与伤害,其逻辑是物化与征服。另一边,是跨越物种的、个体化的温情、信任与牺牲,其逻辑是联结与共情。

我们将动物视为资源、商品、玩物或威胁,而它们,却一次又一次地将我们视为可以亲近的同伴、值得守护的家人,甚至在受到伤害后,仍选择宽恕的对象。

这种不对等,如此触目惊心。

动物用它们全部的行为语言——一个守护的动作,一次生死关头的松口,一种毫无保留的亲近——反复演示着什么是共存可能的样貌。

它们一直在“说”,从未停息。

可我们这颗充满了聪明才智、却也不乏傲慢与贪婪的心,究竟何时才能学会,不是去听自己欲望的喧嚣,而是去聆听它们沉默的诉说?

我们将一切生命标上价码,把杀戮计算成产值,将囚禁美化为养育。当痛苦被系统性地转化为利润,残忍本身就被消了音——它不再刺耳,而成了一种沉默的背景噪声。

我们争论“保护”的方式,却很少质疑这“保护”的前提:我们凭什么自认拥有“处置”他者的权力?

动物用生命给出的答案,从来不是对抗,而是存在本身。它们活着,受伤,忍耐,在极限处依然选择不伤害。这种存在,就是对人类绝对权力最平静的诘问。

我们听不见,因为喧嚣的从来不是它们。喧嚣的,是我们永无止境的欲望,以及将欲望合理化的所有声音。

当最后的狼瞳熄灭,最后的鲸歌沉寂,最后一片荒野被人类踏足时——

回响在虚空中的,不会是大自然的哀叹。

那将只是人类自己的,无尽的回声。

格林,你是不是永远在若尔盖大草原自由的奔跑,你是不是还在守候你的妈妈,我想你或许已经不在了......

我还想去看看你,看看你生活过的地方,你是一个勇敢的孩子。

格林,你知道吗,现在若尔盖因为你有了进一步的保护。

格林,你是不一样的狼。格林,我们何时会重逢……

编辑:鹿